러시아 공사관을 ‘아관’俄館이라고 불렀다. ‘임금이 도성을 떠나 다른 곳으로 피난하던 일’을 ‘파천’播遷이라고 하였다. 1896년 2월 11일 새벽 고종이 왕세자와 함께 머물던 경복궁을 떠나 러시아 공사관으로 피난한 것을 가리켜 ‘아관파천’이라고 한다. 일부에서는 당시 고종이 도성이라는 공간적 범주를 벗어나지 않았으며, 실록 등 기록상에도 단순히 임금이 거처하는 곳을 옮긴다는 의미인 ‘이어’移御나 ‘이필주어’移蹕駐御 등을 사용했다는 점을 강조하여 ‘아관망명’이라는 표현을 사용하기도 한다.

중요한 점은 고종이 러시아 공사관으로 거처를 옮김으로써 정권의 향배가 바로 돌아섰다는 점이다. 을미사변 이후 들어선 김홍집 내각은 바로 당일 붕괴하였다. 고종은 러시아 공사관에 도착한 이후 내각 총리대신 김홍집을 면직하고, 그 자리에 김병시 등 친러 세력을 임명하였다. 김홍집은 경복궁에서 체포되어 호송 중 광화문에서 피살되었다.

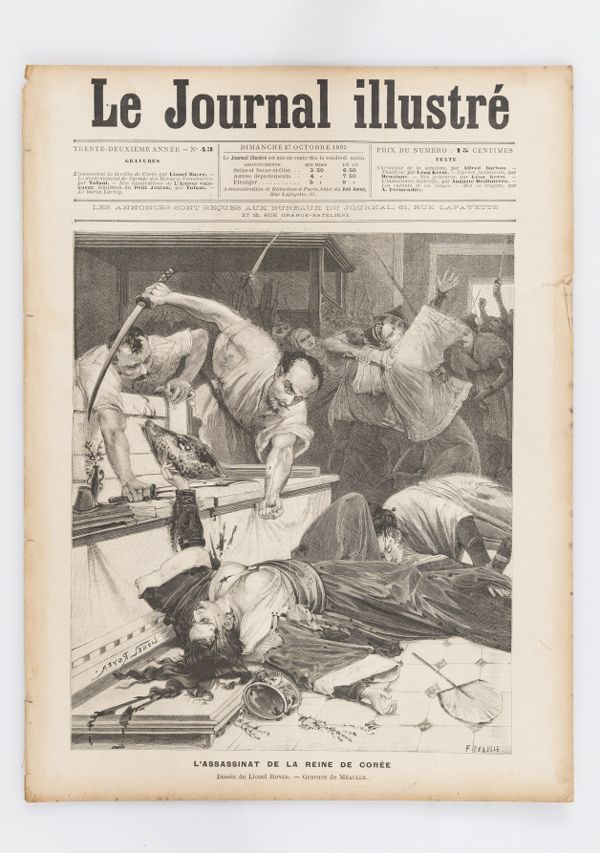

을미사변 관련 프랑스 신문 보도. L'ASSASSINAT DE LE REINE DE CORÉE(조선 왕비의 암살)이라는 표제가 적혀있다.(Le Journal illustré, 1895. 10. 27) (출처 e-뮤지엄 국립고궁박물관)

을미사변 관련 프랑스 신문 보도. L'ASSASSINAT DE LE REINE DE CORÉE(조선 왕비의 암살)이라는 표제가 적혀있다.(Le Journal illustré, 1895. 10. 27) (출처 e-뮤지엄 국립고궁박물관)

고종이 러시아 공사관에 도착하기 이전까지 정국은 일본이 주도하고 있었다. 고종은 경복궁에 사실상 감금된 상태와 마찬가지였다. 당시 을미사변 당시 조선의 왕후가 일본인에 의해 살해당했다는 사실은 이미 널리 알려진 사실이었다. 심지어 외국 언론에서도 1면 기사로 내보낼 정도로 심각한 국제 분쟁으로 이어질 수 있는 문제였다. 그럼에도 불구하고 고종조차 러시아 공사관으로 몸을 옮긴 이후 이에 대해 울분을 토할 정도였다.

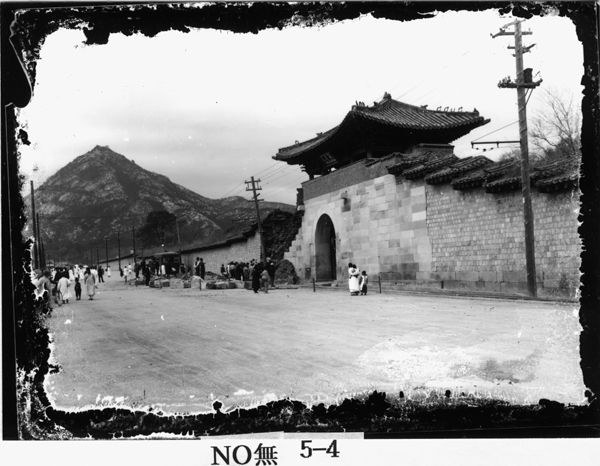

영추문 (1926년 촬영한 영추문 정측면) (출처 : 국립중앙박물관)

영추문 (1926년 촬영한 영추문 정측면) (출처 : 국립중앙박물관)

당시 관료였던 정교가 쓴 <대한계년사>에서는 고종이 건춘문을 나와 러시아 공사관으로 갔다고 기록하고 있지만, 여러 가지 정황상 특히 공간적으로 러시아 공사관과 반대편에 위치한 출구를 이용해서 일본의 감시를 뚫고 지나가기란 어려울 것으로 생각된다. 이와 관련하여 동북아역사재단 김영수 연구위원의 연구(<미쩰의 시기>(2012))에 따르면 영추문을 이용해 경복궁에서 출궁했다. 경복궁에서 러시아 공사관까지 거리와 공간 배치 등을 고려할 때 김영수 연구위원의 주장이 더 타당하다고 여겨진다.

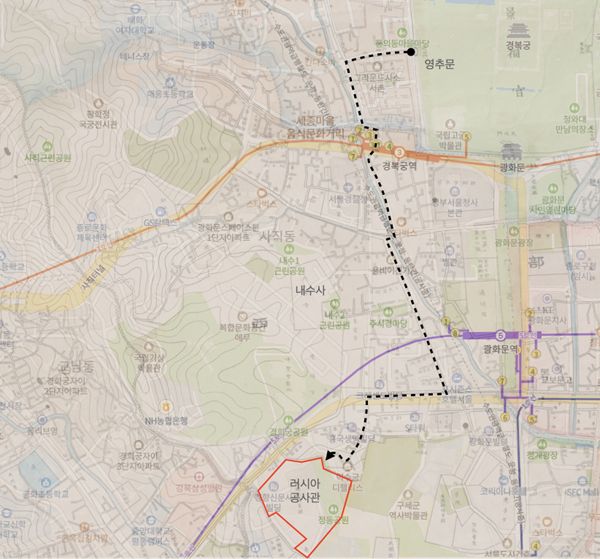

아관파천 경로 추정 경로 (네이버 지도에 1910년도 1:10,000축척지도를 중첩하여 당시 도로 상황을 추정, 필자)

아관파천 경로 추정 경로 (네이버 지도에 1910년도 1:10,000축척지도를 중첩하여 당시 도로 상황을 추정, 필자)

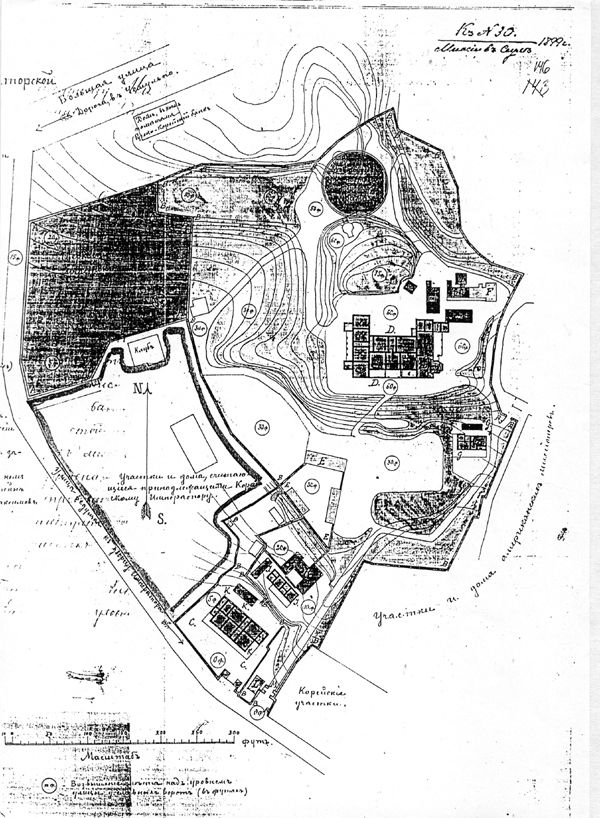

2월 11일 새벽 고종과 왕세자는 여인 복장으로 변복하고, 가마에 올랐다. 국왕으로서 굴욕적인 모습이 아닐 수 없었지만, 최대한 감시를 피해 은신하기 위해 노력한 결과였다. 이 상태로 영추문을 통과하였다. 고종 등을 태운 가마는 영추문에서 내수사 앞길을 따라 이동하여, 새문고갯길을 가로질러 러시아 공사관에 당도하였다. 러시아 공사관에 들어갈 때도 감시를 피해 동쪽의 쪽문을 이용하였다.

러시아 공사관 배치도 (1899년) (출처 김정신 등, ‘구한말 서울 정동의 러시아공사관에 대한 복원적 연구’, <건축역사연구> 19(6), 2010, 참조)

러시아 공사관 배치도 (1899년) (출처 김정신 등, ‘구한말 서울 정동의 러시아공사관에 대한 복원적 연구’, <건축역사연구> 19(6), 2010, 참조)

이 과정에서 감시의 눈을 돌리기 위해 보부상을 동원하여 경복궁 앞에 모이도록 하였다. 당시 일본 측 기록에서도 이른 아침부터 대궐 앞 큰길에 지방에서 올라온 보부상 차림의 사람들 때문에 사람이 지나갈 수 없을 정도였다고 했을 정도로 많은 사람이 모였다. 결국 고종이 러시아 공사관으로 거처를 옮기면서 조선 정국의 주도권은 러시아로 기울어졌다. 이후 고종은 정국의 주도권을 되찾기 위해 노력했다. 하지만 러시아 공사관이라는 공간 속에서 고종이 주도할 수 있는 개혁은 그 한계가 분명하였다.

ⓒ

ⓒ

신효승 동북아역사재단 연구위원soothhistory@nahf.or.kr