도시 봉쇄 이후 독일·프랑스·이탈리아인 20% 이상 상하이 떠나

리오프닝했지만 봉쇄 트라우마, 미·중갈등, 경기회복 지연이 요인

양안관계 긴장 고조에 불안감 느낀 대만 기업들도 이탈 행렬 가세

씨티그룹, 중국 경제 장기 침체 겪는 일본 닮아간다고 경고하기도

지난 1~2월 공업이익(제조업 부문 기업의 수익성 동향을 나타내는 지표)이 전년 같은 기간보다 22.9%가 줄어드는 등 리오프닝(경제활동 재개)에도 올들어 중국 제조업의 수익성이 크게 악화했다. 사진은 리창(앞줄 오른쪽 두 번째) 총리가 지난달 21일 후난성 주저우 경질합금공장을 방문해 관계자들과 얘기를 나누고 있다. ⓒ 신화/뉴시스

지난 1~2월 공업이익(제조업 부문 기업의 수익성 동향을 나타내는 지표)이 전년 같은 기간보다 22.9%가 줄어드는 등 리오프닝(경제활동 재개)에도 올들어 중국 제조업의 수익성이 크게 악화했다. 사진은 리창(앞줄 오른쪽 두 번째) 총리가 지난달 21일 후난성 주저우 경질합금공장을 방문해 관계자들과 얘기를 나누고 있다. ⓒ 신화/뉴시스

중국에서 외국인들이 썰물처럼 빠져나가고 있다. 지난해 말 ‘제로 코로나’에서 ‘위드 코로나’ 정책으로 전환한데 이어 코로나19 확산세가 확연히 꺾인데 힘입어 리오프닝(경제활동 재개)한 상황에서도 ‘봉쇄 트라우마’, 미·중 갈등 심화에다 경기회복 속도마저 더뎌 외국인들의 ‘엑소더스’(대탈출)가 이어지는 것이다.

중국의 국제도시 상하이(上海)가 지난해 사상 초유의 65일 간의 도시봉쇄 이후 외국인들의 '외면' 당하는 도시가 됐다고 미국 블룸버그통신이 지난 27일 보도했다. 인구 2500만의 상하이는 지난해 3월 28일 코로나19 감염 확산방지 차원에서 도시 전체를 봉쇄했다. 전염성 강한 코로나 오미크론 변이 바이러스가 창궐하면서 감염자들이 폭발적으로 증가하는데 대한 ‘고육책’(苦肉策)이었다. 봉쇄는 6월 1일에야 풀렸다.

이 기간 상하이 시민들은 외출이 불허돼 사실상 감금생활을 해야 했고, 코로나 감염여부를 확인하기 위해 하루가 멀다하고 유전자증폭(PCR) 검사를 받아야 했다. 식량과 식품 배급이 제대로 이뤄지지 않아 시민들의 불만은 하늘을 찔렀다.

중국 체류 외국인들의 25%가 살고 있는 ‘외국인 천국’ 상하이의 거주 외국인들은 전체주의 체제를 피부로 느끼며 고통이 더 컸다. 상하이에서 멕시코 레스토랑 타코리셔스를 운영하는 로건 라파엘 브루즈는 "상하이 봉쇄기간에 집에 먹을 것이 떨어지고 생수가 바닥난 상황에서 이를 구할 데도 없어 발을 동동 구르던 기억이 생생하다"며 치를 떨었다.

이 때문에 중국에서 최고 수준의 자유를 누린다는 상하이에서도 외국인들의 탈출 행렬이 길어지고 있다. 유럽연합(EU) 상공회의소 상하이지부는 상하이 도시봉쇄 이후 독일인의 25%, 프랑스·이탈리아인의 20%가 상하이를 떠났다고 밝혔다. 러시아의 패션 기업가 크세니아 시도렌코는 상하이 봉쇄의 기억을 떠올리면서 “사업 근거지를 상하이에서 뉴질랜드로 옮길 계획”이라고 귀띔했다.

코로나19 봉쇄령이 내려진 중국의 '경제수도' 상하이에서 지난해 4월 28일 보호복을 입은 경찰들이 황푸강을 건너 푸둥신구로 통하는 터널 통행을 통제하고 있다. ⓒ 로이터/연합뉴스

코로나19 봉쇄령이 내려진 중국의 '경제수도' 상하이에서 지난해 4월 28일 보호복을 입은 경찰들이 황푸강을 건너 푸둥신구로 통하는 터널 통행을 통제하고 있다. ⓒ 로이터/연합뉴스

상하이가 근무증명서를 발급한 외국인도 2020년 8만명에서 2021년 7만명, 2022년에는 5만명으로 가파른 하락세를 보였다. 베티나 쇤베안진 주중 유럽상공회의소 상하이지회장은 “중국 당국은 투명하고 예측 가능한 사업환경을 구축하기 위해 가시적인 조치를 해야 한다”고 지적했다.

외국인 입국자 역시 대폭 줄었다. 외국 기업인과 관광객들이 여전히 중국 복귀를 꺼리고 있다는 말이다. 영국 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 지난 1월 상하이에 입국한 외국인은 18만명에 불과하다. 코로나19 전인 2019년 1월 270만명의 7% 수준에 그쳤다.

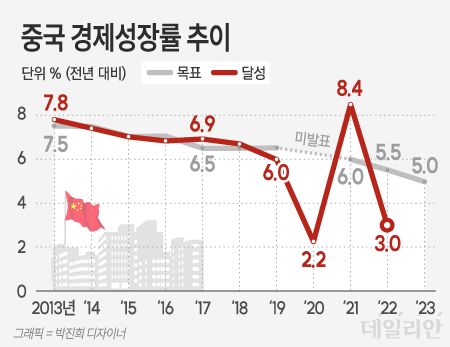

사정이 이렇다 보니 씨티그룹은 보고서를 통해 ‘중국의 일본화’를 경고했다. 중국 경제가 부동산 버블(거품)이 터지고 장기 침체를 겪은 일본을 닮아가고 있다는 얘기다. 1990년대 일본은 주요 주택 구매층인 35~54세 인구가 감소해 버블이 붕괴하기 시작했다. 중국도 30년 이상 지속한 ‘한 자녀 정책’ 탓에 중년 이하 인구가 급속히 감소하는 추세다.

상하이 뿐만이 아니다. 양안(兩岸·중국과 대만)관계의 긴장고조에 불안한 대만 제조업체들도 이탈에 가세하고 있다. 대만 중앙통신에 따르면 중국의 대표적인 수출기지인 장쑤(江蘇)성 쿤산(崑山)이 대만 기업들의 철수로 경제적 곤경에 직면했다.

주장(珠江)삼각주와 함께 중국의 양대 경제벨트인 창장(長江)경제권에 속하는 쿤산은 대만과 가까워 대만 업체들이 대거 진출해 지역경제 성장을 끌어올다. 쿤산은 중국의 현(縣)급 시(市) 가운데 경제규모 1위에 오르고, 임금도 내륙보다 30% 많아 '강소 도시'의 면모를 갖췄다.

미·중관계 악화와 양안 갈등고조로 대만 업체들이 잇따라 생산시설을 동남아 지역으로 옮기고 있다. 사진은 호찌민시의 의류 공장에서 작업중인 직원들. ⓒ 연합뉴스

미·중관계 악화와 양안 갈등고조로 대만 업체들이 잇따라 생산시설을 동남아 지역으로 옮기고 있다. 사진은 호찌민시의 의류 공장에서 작업중인 직원들. ⓒ 연합뉴스

하지만 요즘 상황은 달라졌다. 미·중관계 경색과 양안 갈등고조로 대만 업체들이 잇따라 생산시설을 동남아로 옮기고 있다. 폭스콘에 물자를 조달하는 쿤산의 한 업체 관계자는 "올해 1분기 조달 물량이 지난해 같은 기간보다 30% 이상 감소했다"며 "지정학적 긴장으로 대만의 고객사들이 공급망 다변화를 위해 인도와 베트남으로 이전했다"고 말했다.

현재 쿤산에 있는 1529개의 대만계 제조공장들도 인력채용과 설비확대에 소극적이다. 지난해 10월 이후 중국의 수출이 5개월 연속 감소한 가운데 주문물량이 대폭 줄어들면서 중국에 계속 남아 있어야 하는지를 고민하고 있을 정도다. 대만 업체들은 코로나 팬데믹(대유행)으로 중국경제가 큰 충격을 받았던 지난 3년 동안 인력을 꾸준히 충원했던 것과 달리 올 들어서는 채용을 크게 줄였다.

더욱이 장년층은 일자리마저 구하기 어렵다. 올들어 인력채용 축소에 나선 애플 협력업체 대만 훙하이(鴻海)정밀공업(Foxconn) 쿤산 공장은 지난해 45세 미만이던 연령제한을 40세로 낮췄다. 왕단(王丹) 홍콩 항셍(恒生)은행 수석 이코노미스트는 "쿤산은 대만 기업들의 진출로 성장했지만 이젠 대만 기업들로 인해 타격을 받고 있다"고 말했다.

글로벌 반도체 기업들은 중국사업을 축소하고 있다. 반도체 업황이 침체한 데다 미국의 대중 반도체 수출통제가 강화되는 점 등이 복합적으로 작용하는 까닭이다. 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 마벨은 지난달 23일 반도체산업 둔화에 대응해 전 세계 사업장 인력의 4%인 320명을 해고한다고 공지했다.

ⓒ 자료: 중국 국가통계국

ⓒ 자료: 중국 국가통계국

마벨은 지난해 10월부터 중국사업 축소에 들어가 상하이와 쓰촨(四川)성 청두(成都) 사무실의 경우 부서가 축소되거나 해체됐다. 마벨은 “반도체 산업의 다운사이클에서 벗어날 때 기회를 잡을 수 있도록 조직을 간소화하고 있다”며 “중국은 여전히 중요한 시장인 만큼 중국 자원을 고객 대면 팀에 집중하기로 했다”고 설명했다.

일본 소프트뱅크가 소유한 반도체업체 암(Arm)의 중국법인 암차이나도 지난해 수익이 96% 급감했고, 지난달에는 직원 100명 이상을 해고했다. 미국 최대 메모리 반도체업체인 마이크론 테크놀로지도 지난해 말 상하이에서 D램 설계작업을 중단한데 이어 중국 엔지니어 150명을 미국이나 인도로 이전할 것을 요청했다.

특히 미·중관계가 악화하면서 중국은 미 기업의 투자우선국에서 제외됐다. 중국 주재 미 상공회의소에 따르면 미국 대다수 기업의 상위 3대 투자우선국에 중국이 빠졌다. 블룸버그는 시진핑(習近平) 국가주석 주도로 단행됐던 상하이 봉쇄조치는 '세계로부터 고립된 중국'의 상징이 됐다고 평했다.

‘제로 코로나’ 방역 철폐 이후 예상보다 경기회복 속도가 느려 중국으로 몰리던 외국인 자금유입세도 주춤하고 있다. 글로벌 투자자들이 시 주석 독주체제를 중장기 리스크로 꼽는다. 이런 만큼 중국의 경제·금융 허브인 상하이에 외국인이 돌아올 것인지 여부가 중국경제 재개활동의 시험대라는 분석이 나온다.

ⓒ 자료: 둥팡차이푸

ⓒ 자료: 둥팡차이푸

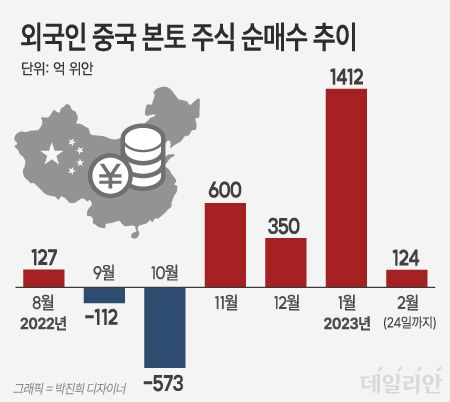

투자정보업체 둥팡차이푸(東方財富)에 따르면 중국이 ‘위드 코로나’로의 전환을 선언한 지난해 11월부터 지난 1월까지 석 달 동안 외국인들은 중국 본토 주식 2486억 위안(약 47조원) 어치를 순매수했다. 1월에는 월간 기준 역대 최대인 1412억 위안 매수 우위를 보였다. 그러나 2월 초 미·중 간 ‘풍선갈등’이 점화된 직후 매수세가 급격히 냉각됐다. 그달 24일까지 순매수는 124억 위안에 불과하다.

외국인들은 중국 채권시장에서도 돈을 빼고 있다. 외국인은 지난해 2월부터 11월까지 10개월 연속 중국 채권을 순매도했다. 12월 172억 위안 ‘반짝 순매수’에서 1월에 다시 869억 위안 매도 우위로 돌아섰다. 시 주석의 3연임과 권력 집중, 기업실적 약화, 지정학적 갈등 등을 중국이 직면한 대표적 악재로 꼽힌다. 제임스 플레처 미 에토스투자 창업자는 “견제와 균형 장치가 제대로 작동하지 않으면 잘못된 정책이 나왔을 때 바로잡기가 쉽지 않다”며 “향후 2~5년 동안 중국 시장에 신중하게 접근할 것”이라고 강조했다.

중국이 ‘공동부유’(共同富裕)를 내걸고 인터넷·교육 등 사기업을 압박했던 규제 조치가 언제든 부활할 수 있다는 우려도 나온다. 중국 당국이 국유기업과 첨단기술 기업에 글로벌 4대 회계법인과의 감사계약을 피하라는 지침을 내린 것도 중국 투자를 경계하게 된 이유라고 블룸버그는 지적했다. 존 위더 싱가포르 픽텟자산운용 펀드매니저는는 “글로벌 투자자 상당수가 미·중 무역분쟁 이전 시절 만큼 중국에 관심을 두지 않는다”고 말했다.

ⓒ

ⓒ

글/김규환 국제에디터