한경연, 덴마크 등의 노동시장 정책 분석…연공서열형 체계 개편 강조

임금연공성 국제비교 표.ⓒ한국경제연구원

임금연공성 국제비교 표.ⓒ한국경제연구원

덴마크, 네덜란드 등 주요국의 노동시장 정책을 분석한 결과 우리나라 노동시장의 유연안정성 제고를 위해 연공서열형 임금체계를 직무급으로 개편해야 한다는 주장이 제기됐다.

한국경제연구원(원장 권태신)은 이상희 한국산업기술대 교수에게 의뢰해 덴마크·네덜란드 등 주요국의 노동시장 유연안정성 모델을 비교한 보고서를 통해 연공서열형 임금체계를 직무급으로 개편해 임금유연성을 제고하고 안정성을 확보할 수 있다고 3일 밝혔다.

오래 일할수록 임금이 자연스럽게 늘어나는 호봉제 중심의 연공서열형에서 직무와 능력 중심으로 기업 임금체계를 개편해야 한다는 것이다.

보고서는 덴마크·네덜란드·스웨덴이 경제 위기와 높은 실업률 극복을 위해 유연안정성 정책을 추진했다고 분석했다. 또 3국 모두 종전소득의 70~90%가 보장되는 실업급여와 같은 관대한 사회보장과 협력적인 노사 파트너십이라는 공통점이 있었다고 설명했다.

덴마크는 해고가 자유로워 고용이 유연한 상황에서 고실업 해결을 위해 적극적 노동시장 정책으로 실업급여를 관대하게 조정했다. 네덜란드는 정규직 보호 완화 대신 비정규직 활용을 높여 유연성을 제고하는 한편, 관대한 실업급여를 통해 비정규직의 고용 안정을 지원했다.

스웨덴은 비정규직 사용을 확대하면서도 직장 보호보다는 이동을 활발하게 하면서 관대한 실업급여를 통해 불안을 경감시켰다. 이들 국가에는 모두 높은 조직률을 기반으로 협상의 대표성이 담보되는 노동조합이 정책 조율 기능을 수행해 온 것으로 나타났다.

이 교수는 “우리나라도 노동시장의 유연안정성 정책 추진이 필요하지만 고용불안을 해소하기에는 미흡한 사회보장제도와 협력적인 노사 파트너십이 약하다”며 “국내 노동시장 및 노사관계에 맞는 정책 수단을 찾아야 한다”고 말했다.

보고서는 국내 노동시장이 대기업·정규직·유노조 부문과 중소기업·비정규직·무노조 부문으로 양분돼 있다고 지적했다. 한쪽은 해고보호는 물론 임금까지 높은 수준의 혜택을 누리지만 다른 쪽은 그렇지 못하다는 것이다.

해고보호가 잘 마련된 대기업‧유노조‧정규직 부문의 근속연수는 13.7년으로 중소기업‧무노조‧비정규직 부문의 2.3년에 비해 약 6배 긴 것으로 나타났다. 월평균 임금은 각각 424만원과 152만원으로 약 2.8배에 달하며 두 부문 간 격차가 큰 것으로 조사됐다.

이 교수는 국내 노동 환경을 고려하면 대기업‧유노조‧정규직 부문은 유연화가 필요하고 중소기업·비정규직·무노조 부문은 안정성을 높여야 한다고 설명하며 국내 노동시장 유연안정성 제고는 노동시장 이중구조를 해소하는 방안으로 접근해야 한다 주장했다.

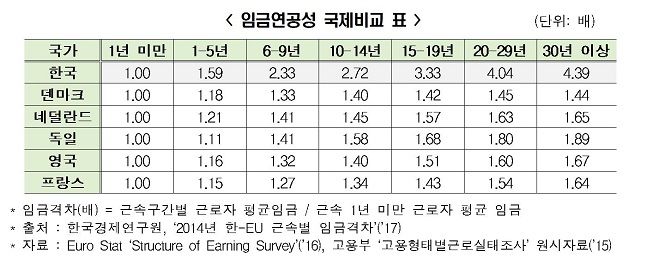

보고서는 주요국과의 비교를 통해 우리나라는 임금연공성이 가장 높은 수준이며 특히 대기업일수록 연공성이 가중되고 있다고 밝혔다.

유연안정성 모델을 구축한 덴마크와 한국을 비교하면 근속 1년 미만 근로자 대비 근속 1~5년 근로자의 임금은 한국이 1.59배, 덴마크가 1.18배로 격차가 상대적으로 크지 않다. 다만 근속 30년 이상일 경우 한국이 4.39배, 덴마크가 1.44배로 임금격차는 크게 벌어지는 것으로 나타났다.

또 호봉제 운용 비중이 100인 미만 기업에서 연공성 임금체계 관행이 15.8%에 불과한 반면, 300인 이상 대기업의 경우 60.9%에 달해 대기업·정규직·유노조 부문에서 극명히 존재하고 있다고 지적했다.

보고서는 이런 관행이 임금 공정성에 심각한 문제를 제기할 뿐 아니라 노동시장 이중구조의 핵심인 임금격차로 이어지고 있다고 분석했다. 그러면서 국내 노동시장 유연안정성 강화를 위한 최적의 수단은 연공임금체계 개편을 통한 임금유연성 제고라고 주장했다.

이 교수는 “국내 노동개혁의 일환으로 해고완화와 같은 노동법 개정에 집중했지만, 이는 유연안정성 정책의 적절한 수단으로 삼기는 어렵다”며 “직무급 임금체계 도입을 위해 정부와 노사 양측이 사회적 책임을 기반으로 심도 있게 검토해야 한다”고 강조했다.